Seit der Gesetzesänderung im Jahr 2017 gewinnt medizinisches Cannabis in Deutschland zunehmend an Bedeutung. Immer mehr Patientinnen und Patienten interessieren sich für die therapeutische Nutzung, insbesondere dort, wo herkömmliche Medikamente nicht ausreichend wirken. Die gesetzliche Grundlage ermöglicht es Ärztinnen und Ärzten, Cannabisblüten und cannabishaltige Arzneimittel zu verschreiben – jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen und in streng regulierten Verfahren. Während frei verkäufliches CBD längst auf dem Markt etabliert ist, stellt Cannabis mit nennenswertem THC-Gehalt nach wie vor ein verschreibungspflichtiges Betäubungsmittel dar. Ziel dieses Artikels ist es daher, einen Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen, den Ablauf der Verschreibung und die Chancen wie auch Risiken für Patienten zu geben und die zentrale Frage zu klären: Wie kann man in Deutschland Cannabis-Patient werden?

Rechtlicher Rahmen

Cannabisgesetz 2017 (§31 Abs. 6 SGB V)

Mit dem Inkrafttreten des sogenannten Cannabisgesetzes im März 2017 wurde die Möglichkeit geschaffen, Cannabis zu medizinischen Zwecken auf Rezept zu erhalten. Rechtsgrundlage ist §31 Absatz 6 des Fünften Sozialgesetzbuches (SGB V). Dieser Paragraph verpflichtet die gesetzlichen Krankenkassen, die Kosten für eine Cannabistherapie unter bestimmten Voraussetzungen zu übernehmen. Voraussetzung ist, dass eine schwerwiegende Erkrankung vorliegt und andere Therapieoptionen nicht ausreichend wirksam waren oder nicht zur Verfügung stehen. Damit wurde der Zugang zu Cannabis für Patientinnen und Patienten in Deutschland rechtlich abgesichert – allerdings unter engen Bedingungen.

Unterschied zu frei verkäuflichem CBD

Von verschreibungspflichtigem Cannabis abzugrenzen ist Cannabidiol (CBD), das in geringen Konzentrationen in vielen frei verkäuflichen Produkten enthalten ist. Anders als THC wirkt CBD nicht psychoaktiv und fällt daher nicht unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). CBD-haltige Öle oder Kosmetika sind frei erhältlich, während Cannabis mit nennenswertem THC-Gehalt ausschließlich auf ärztliche Verordnung zugänglich ist.

Verschreibung nur auf BtM-Rezept

Cannabisblüten, -extrakte und THC-haltige Fertigarzneimittel gelten in Deutschland als Betäubungsmittel und dürfen ausschließlich auf einem speziellen Betäubungsmittelrezept (BtM-Rezept) verschrieben werden. Dieses Rezept unterliegt strengen Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten und kann nur von approbierten Ärztinnen und Ärzten ausgestellt werden. Durch diese Regelung soll ein kontrollierter Umgang mit Cannabis als Arzneimittel gewährleistet und Missbrauch verhindert werden.

Wer kann Cannabis-Patient werden?

Typische Indikationen

Cannabis auf Rezept kommt insbesondere für Patientinnen und Patienten infrage, die an schwerwiegenden Erkrankungen leiden, bei denen herkömmliche Therapien nicht ausreichend wirksam sind. Häufige Anwendungsgebiete sind chronische Schmerzen, multiple Sklerose (MS) mit Spastiken, Krebserkrankungen mit therapiebedingter Übelkeit, Epilepsie sowie Appetitlosigkeit im Rahmen schwerer Erkrankungen wie HIV oder Tumorleiden. In diesen Fällen kann medizinisches Cannabis eine Ergänzung oder Alternative zu klassischen Behandlungsansätzen darstellen.

Sonderfälle

Darüber hinaus finden sich besondere Einsatzbereiche in der Palliativmedizin, wo Cannabis zur Linderung von Schmerzen, Angstzuständen und Schlafproblemen eingesetzt wird. Auch bei therapieresistenten Erkrankungen – also wenn etablierte Medikamente keine ausreichende Wirkung zeigen oder mit starken Nebenwirkungen verbunden sind – kann ein Antrag auf Cannabis-Therapie gestellt werden.

Rolle der ärztlichen Einschätzung

Ob ein Patient tatsächlich Cannabis verschrieben bekommt, hängt entscheidend von der ärztlichen Einschätzung ab. Ärztinnen und Ärzte müssen abwägen, ob der Einsatz medizinisch sinnvoll ist und andere Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden. Zudem müssen sie den Antrag auf Kostenübernahme bei der Krankenkasse mit einem entsprechenden Befundbericht unterstützen. Damit ist die Verschreibung von Cannabis nicht allein eine Frage der Diagnose, sondern immer auch Ergebnis einer individuellen medizinischen Bewertung.

Ablauf zur Cannabis-Verschreibung

Erstgespräch beim Arzt

Der erste Schritt auf dem Weg zu einer Cannabistherapie ist ein ausführliches Gespräch mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt. Dabei werden die bisherige Krankengeschichte, bereits durchgeführte Therapien und deren Erfolge oder Misserfolge dokumentiert. Der Arzt prüft, ob eine Cannabistherapie medizinisch sinnvoll erscheint und ob die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Antragstellung bei der Krankenkasse

Im nächsten Schritt wird gemeinsam ein Antrag auf Kostenübernahme bei der Krankenkasse gestellt. Dieser Antrag muss einen ärztlichen Befundbericht enthalten, der die Schwere der Erkrankung sowie das Scheitern oder die Unverträglichkeit bisheriger Therapien darlegt. Bei gesetzlich Versicherten ist die Krankenkasse verpflichtet, innerhalb von drei bis fünf Wochen über den Antrag zu entscheiden.

Genehmigung und mögliche Ablehnungen

Wird der Antrag genehmigt, kann die Ärztin oder der Arzt Cannabisblüten, Extrakte oder Fertigarzneimittel auf einem BtM-Rezept verschreiben. Allerdings kommt es in der Praxis häufig zu Ablehnungen, insbesondere wenn die Krankenkasse die medizinische Notwendigkeit nicht als ausreichend belegt ansieht. In solchen Fällen besteht die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen und weitere Gutachten einzureichen.

Cannabis-Ambulanzen und spezialisierte Ärzte

Da viele Hausärzte mit dem Thema noch wenig Erfahrung haben, wenden sich Patienten häufig an spezialisierte Cannabis-Ambulanzen oder Ärzte mit besonderer Expertise im Bereich Cannabinoidtherapie. Diese Einrichtungen verfügen über mehr Erfahrung im Umgang mit den Anträgen und begleiten Patientinnen und Patienten häufig gezielter durch den bürokratischen Prozess.

Kostenübernahme durch Krankenkassen

Voraussetzungen für Erstattung

Damit die Kosten einer Cannabistherapie von der Krankenkasse übernommen werden, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Zunächst muss eine schwerwiegende Erkrankung vorliegen, bei der herkömmliche Therapien nicht ausreichend wirksam waren oder nicht vertragen wurden. Außerdem muss eine ärztliche Einschätzung vorliegen, die die medizinische Notwendigkeit belegt. Die Kostenübernahme gilt sowohl für Cannabisblüten als auch für Extrakte und Fertigarzneimittel.

Unterschiede zwischen gesetzlicher und privater Krankenkasse

Gesetzliche Krankenkassen sind nach §31 Abs. 6 SGB V verpflichtet, unter den genannten Bedingungen die Kostenübernahme zu prüfen. In der Praxis bedeutet dies, dass sie Anträge genehmigen oder ablehnen können, wobei die Genehmigungsquote schwankt. Private Krankenkassen haben hingegen keine gesetzliche Verpflichtung, übernehmen die Kosten aber oft im Rahmen individueller Verträge oder Kulanzentscheidungen. Patienten müssen sich daher im Vorfeld genau informieren, welche Regelungen für ihre Versicherung gelten.

Ablehnungsgründe und Widerspruch

Ablehnungen erfolgen häufig mit der Begründung, dass noch nicht alle herkömmlichen Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft seien oder die wissenschaftliche Evidenz für den konkreten Anwendungsfall als unzureichend angesehen wird. Betroffene haben jedoch das Recht, Widerspruch gegen eine Ablehnung einzulegen. In diesem Fall empfiehlt es sich, den Antrag durch weitere ärztliche Stellungnahmen oder Gutachten zu untermauern. Nicht selten führt ein Widerspruch zu einer nachträglichen Genehmigung.

Verschreibungsformen und Produkte

Cannabisblüten

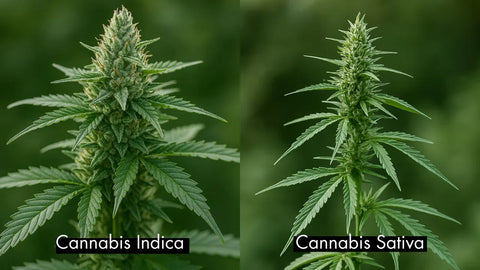

Die am häufigsten verschriebene Form sind getrocknete Cannabisblüten. Sie unterscheiden sich in Sorte, Wirkstoffgehalt und Zusammensetzung von THC und CBD. Patientinnen und Patienten können je nach Krankheitsbild unterschiedliche Blüten erhalten – etwa Sorten mit hohem THC-Gehalt zur Schmerzlinderung oder Blüten mit ausgewogener THC-CBD-Balance zur besseren Verträglichkeit. Die Blüten können vaporisiert (verdampft) oder in speziellen Zubereitungen verarbeitet werden, wobei das Rauchen aus medizinischer Sicht nicht empfohlen wird.

Extrakte, Öle und Kapseln

Neben Blüten stehen auch standardisierte Cannabisextrakte zur Verfügung. Diese werden meist in Öl- oder Tropfenform eingenommen und ermöglichen eine genauere Dosierung. Kapseln sind eine weitere Darreichungsform, die eine diskrete und einfache Einnahme ermöglicht. Der Vorteil dieser Produkte liegt in der höheren Standardisierung und einer stabileren Wirkstoffkonzentration im Vergleich zu Blüten, deren Gehalte natürlichen Schwankungen unterliegen können.

Vorteile für Patienten

Schmerzlinderung

Einer der wichtigsten Gründe für die Verschreibung von medizinischem Cannabis ist die Behandlung chronischer Schmerzen. Studien zeigen, dass THC und CBD die Schmerzwahrnehmung im zentralen Nervensystem modulieren und so insbesondere bei neuropathischen Schmerzen eine deutliche Linderung bewirken können.

Verbesserung von Schlaf und Appetit

Viele Patientinnen und Patienten berichten von einer verbesserten Schlafqualität unter einer Cannabistherapie. Einschlafstörungen und nächtliches Aufwachen können reduziert werden. Gleichzeitig ist Cannabis für seine appetitsteigernde Wirkung bekannt, was insbesondere bei Tumor- oder HIV-Patienten von Vorteil ist, die unter starkem Gewichtsverlust leiden.

Reduktion von Spastik, Übelkeit und Fatigue

Bei Erkrankungen wie Multipler Sklerose kann Cannabis spastische Beschwerden lindern und so die Bewegungsfähigkeit verbessern. Auch Übelkeit und Erbrechen infolge einer Chemotherapie lassen sich durch THC-haltige Präparate reduzieren. Darüber hinaus wird von einer Verminderung chronischer Erschöpfungssymptome (Fatigue) berichtet, was die Alltagsbewältigung erleichtert.

Lebensqualitätssteigerung

Durch die Kombination dieser Effekte kann Cannabis zu einer spürbaren Steigerung der Lebensqualität beitragen. Patientinnen und Patienten gewinnen mehr Kontrolle über ihre Symptome, was nicht nur körperliche, sondern auch psychische Entlastung bedeutet. Damit wird Cannabis zunehmend als ergänzende Therapieoption geschätzt, wenn klassische Medikamente nicht ausreichend helfen.

Risiken und Nebenwirkungen

Kurzfristige Effekte

Der Konsum von medizinischem Cannabis kann akute Nebenwirkungen hervorrufen. Dazu gehören Müdigkeit, Schwindel, Konzentrationsstörungen und motorische Beeinträchtigungen. In einigen Fällen kann auch eine Erhöhung der Herzfrequenz auftreten, die insbesondere für Patienten mit kardiovaskulären Vorerkrankungen problematisch sein kann. Auch Angstgefühle oder eine leichte Beeinträchtigung der Reaktionsgeschwindigkeit sind möglich und sollten bei der Teilnahme am Straßenverkehr berücksichtigt werden.

Langfristige Risiken

Bei längerfristigem Gebrauch besteht das Risiko einer psychischen Abhängigkeit, auch wenn dieses im medizinischen Kontext geringer eingeschätzt wird als im Freizeitkonsum. Zudem weisen Studien auf mögliche kognitive Einschränkungen hin, etwa in Form von Gedächtnisproblemen oder reduzierter Aufmerksamkeit. Diese Effekte scheinen insbesondere bei jüngeren Patienten relevant zu sein, deren Gehirn sich noch in der Entwicklung befindet.

Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten

Ein weiterer wichtiger Aspekt sind mögliche Wechselwirkungen mit gleichzeitig eingenommenen Arzneimitteln. Cannabis kann beispielsweise die Wirkung von zentral wirksamen Medikamenten wie Sedativa oder Antidepressiva verstärken. Auch Wechselwirkungen mit bestimmten Schmerzmitteln oder Blutdruckpräparaten sind nicht ausgeschlossen. Daher ist eine engmaschige ärztliche Kontrolle während der Therapie notwendig, um Risiken frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden.

Gesellschaftliche Perspektive

Zunehmende Akzeptanz von Cannabis als Medizin

Seit der Gesetzesänderung von 2017 hat sich die Wahrnehmung von Cannabis in der Gesellschaft spürbar verändert. Während die Substanz lange Zeit ausschließlich mit illegalem Konsum in Verbindung gebracht wurde, wächst heute das Verständnis für ihren medizinischen Nutzen. Immer mehr Menschen sehen Cannabis als legitime Ergänzung zu klassischen Therapien, insbesondere bei schweren oder therapieresistenten Erkrankungen.

Stigmatisierung und Vorurteile gegenüber Patienten

Trotz dieser Fortschritte erleben viele Cannabis-Patientinnen und -Patienten nach wie vor Vorurteile. Oft wird ihr Konsum fälschlicherweise mit Freizeitdrogen gleichgesetzt, was zu Stigmatisierung im beruflichen und privaten Umfeld führen kann. Auch im medizinischen Bereich stoßen Patienten teilweise auf Skepsis, da nicht alle Ärztinnen und Ärzte Erfahrung mit der Cannabistherapie haben oder diese kritisch bewerten. Die gesellschaftliche Enttabuisierung verläuft daher nur schrittweise.

Politische Debatte um Legalisierung und Abgrenzung zum Freizeitkonsum

Parallel zur medizinischen Nutzung wird in Deutschland intensiv über die Legalisierung von Cannabis für den Freizeitgebrauch diskutiert. Diese Debatte beeinflusst auch die Wahrnehmung der medizinischen Anwendung: Während Befürworter auf eine Entlastung der Patienten und eine gesellschaftliche Normalisierung hoffen, warnen Kritiker vor einer Vermischung von medizinischem und freizeitlichem Konsum. Eine klare Abgrenzung bleibt daher wichtig, um die Glaubwürdigkeit und Seriosität der Cannabistherapie zu sichern.

Vergleich: Cannabis auf Rezept – Chancen und Risiken

| Aspekt | Chancen / Vorteile | Risiken / Herausforderungen |

|---|---|---|

| Therapeutischer Nutzen | Schmerzlinderung, Appetitsteigerung, Verbesserung von Schlaf und Spastik | Wirkung nicht bei allen Patienten ausreichend nachgewiesen |

| Lebensqualität | Reduktion von Übelkeit, Fatigue, psychische Entlastung | Mögliche kognitive Einschränkungen bei Langzeitgebrauch |

| Rechtlicher Rahmen | Seit 2017 gesetzlich geregelt (§31 Abs. 6 SGB V) | Strenge Regulierung, Verschreibung nur auf BtM-Rezept |

| Kostenübernahme | Grundsätzlich durch gesetzliche Krankenkassen möglich | Hohe Ablehnungsquoten, aufwendige Antragsverfahren |

| Produkte | Vielfalt: Blüten, Extrakte, Fertigarzneimittel | Fehlende Standardisierung bei Blüten, Dosierungsprobleme |

| Gesellschaftliche Perspektive | Wachsende Akzeptanz, Normalisierung der medizinischen Nutzung | Stigmatisierung von Patienten, Vorurteile im Alltag |

| Zukunft / Ausblick | Forschung, vereinfachte Verfahren, stärkere Etablierung | Unklare Langzeitfolgen, politische Unsicherheit |

Diskussion

Die Einführung von medizinischem Cannabis markiert einen wichtigen Fortschritt in der Patientenversorgung, da sie neue Therapieoptionen eröffnet, insbesondere für Menschen mit chronischen Schmerzen, neurologischen Erkrankungen oder therapieresistenten Symptomen. Cannabis kann in vielen Fällen eine wirksame Ergänzung zu klassischen Medikamenten darstellen und die Lebensqualität der Betroffenen verbessern.

Dennoch bestehen erhebliche Herausforderungen. Ein zentrales Problem ist die fehlende Standardisierung von Cannabisprodukten: Unterschiedliche Sorten und Wirkstoffgehalte erschweren eine verlässliche Dosierung und stellen Ärztinnen und Ärzte vor praktische Schwierigkeiten. Hinzu kommen bürokratische Hürden wie langwierige Genehmigungsverfahren durch die Krankenkassen und hohe Ablehnungsquoten, die den Zugang für Patientinnen und Patienten erschweren.

Insgesamt zeigt sich, dass Cannabis als Medizin zwar einen Fortschritt darstellt, jedoch weiterhin von Unsicherheiten begleitet ist. Während das therapeutische Potenzial unbestritten ist, bleiben offene Fragen hinsichtlich Langzeitwirkungen, Anwendungsstandards und gesellschaftlicher Akzeptanz bestehen. Die Diskussion verdeutlicht damit den Spannungsbogen zwischen medizinischem Nutzen und regulatorischen Herausforderungen.

Fazit

Cannabis auf Rezept ist in Deutschland seit 2017 grundsätzlich möglich, bleibt jedoch streng reguliert. Patientinnen und Patienten müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, und der Zugang erfolgt ausschließlich über ärztliche Verordnung auf einem Betäubungsmittelrezept. Die Kostenübernahme durch Krankenkassen ist zwar gesetzlich vorgesehen, scheitert in der Praxis jedoch oft an bürokratischen Hürden oder ablehnenden Bescheiden.

Für Betroffene empfiehlt sich daher eine enge Zusammenarbeit mit erfahrenen Ärztinnen und Ärzten sowie eine sorgfältige Antragstellung, um die Erfolgschancen zu erhöhen. Eine gute medizinische Dokumentation und die Begründung der Therapienotwendigkeit sind entscheidend, um eine Genehmigung zu erhalten.

Der Ausblick zeigt, dass die Bedeutung von Cannabis in der Medizin weiter zunehmen dürfte. Zukünftige Forschung könnte dazu beitragen, Anwendungsgebiete besser zu definieren und Therapieformen zu standardisieren. Gleichzeitig wird erwartet, dass gesetzliche Verfahren vereinfacht und gesellschaftliche Vorurteile weiter abgebaut werden. Damit könnte Cannabis langfristig zu einer etablierten und normalisierten Therapieoption in der modernen Medizin werden.

FAQ: Cannabis auf Rezept – Häufige Fragen

1. Was bedeutet Cannabis auf Rezept in Deutschland?

Seit 2017 können Patientinnen und Patienten mit schwerwiegenden Erkrankungen medizinisches Cannabis auf ärztliche Verschreibung erhalten. Die Grundlage dafür ist §31 Abs. 6 SGB V.

2. Wer darf Cannabis verschreiben?

Jede approbierte Ärztin bzw. jeder Arzt (außer Zahn- und Tierärzte) darf Cannabisblüten, Extrakte oder Fertigarzneimittel auf einem BtM-Rezept verschreiben.

3. Für welche Krankheiten wird Cannabis auf Rezept eingesetzt?

Typische Indikationen sind chronische Schmerzen, Multiple Sklerose (MS), Krebs mit Übelkeit oder Appetitverlust, Epilepsie sowie therapieresistente Erkrankungen.

4. Welche Voraussetzungen muss man erfüllen, um Cannabis-Patient zu werden?

Voraussetzung ist eine schwerwiegende Erkrankung, bei der andere Therapien nicht ausreichend wirksam oder verträglich sind. Die Entscheidung trifft der behandelnde Arzt.

5. Zahlt die Krankenkasse Cannabis auf Rezept?

Gesetzliche Krankenkassen können die Kosten übernehmen, wenn ein Antrag genehmigt wird. Private Krankenkassen entscheiden im Einzelfall.

6. Welche Formen von medizinischem Cannabis gibt es?

Verschreibbar sind Cannabisblüten, standardisierte Extrakte, Öle, Kapseln sowie zugelassene Fertigarzneimittel.

7. Was kostet Cannabis auf Rezept?

Ohne Kostenübernahme können die monatlichen Ausgaben mehrere hundert Euro betragen. Mit Genehmigung durch die Krankenkasse werden die Kosten vollständig übernommen.

8. Welche Nebenwirkungen hat medizinisches Cannabis?

Kurzfristig können Müdigkeit, Schwindel oder Herzrasen auftreten. Langfristig sind mögliche Abhängigkeit und kognitive Einschränkungen bekannt.

9. Ist Cannabis auf Rezept das Gleiche wie CBD-Produkte?

Nein. CBD ist nicht psychoaktiv und frei verkäuflich. Cannabis mit THC fällt unter das Betäubungsmittelgesetz und ist nur mit Rezept erhältlich.

10. Wie läuft der Antrag für Cannabis auf Rezept ab?

Nach einem ärztlichen Erstgespräch stellt der Arzt einen Antrag bei der Krankenkasse. Diese muss innerhalb von drei bis fünf Wochen über die Kostenübernahme entscheiden.