Das Interesse an pflanzlichen Stimmungsaufhellern wächst weltweit rasant – immer mehr Menschen suchen nach natürlichen Alternativen zu synthetischen Antidepressiva. Eine Pflanze, die dabei zunehmend Aufmerksamkeit erlangt, ist Kanna (Sceletium tortuosum), eine traditionelle Heilpflanze aus Südafrika. Seit Jahrhunderten von den Khoisan-Völkern genutzt, gilt Kanna heute als potenzielles natürliches Antidepressivum mit stimmungsaufhellender, angstlösender und entspannender Wirkung. In diesem Artikel werden die Inhaltsstoffe, Wirkmechanismen, therapeutischen Anwendungen, Risiken und rechtlichen Aspekte von Kanna beleuchtet, um einen fundierten Überblick über diese bemerkenswerte Pflanze zu geben.

Botanische Grundlagen von Kanna (Sceletium tortuosum)

Taxonomische Einordnung

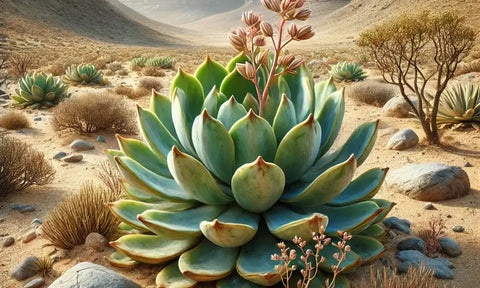

Die Kanna-Pflanze (Sceletium tortuosum) gehört zur Familie der Aizoaceae. Als mehrjährige Sukkulente ist sie an trockene Klimazonen angepasst und wird in der Ethnobotanik sowie in der modernen Naturmedizin erforscht.

Herkunft und Verbreitung

Kanna ist in den trockenen Regionen Südafrikas beheimatet, wo sie seit Jahrhunderten von den Khoisan-Völkern kultiviert und genutzt wird. Aufgrund ihrer Robustheit gedeiht die Pflanze auch in kargen, nährstoffarmen Böden.

Pflanzliche Merkmale

Typische Merkmale sind ihre fleischigen, sattgrünen Blätter, die bei Wassermangel runzelig werden können, sowie die kleinen weißen bis gelben Blüten, die an Gänseblümchen erinnern. Die Wuchsform reicht von bodendeckenden Polstern bis zu kompakten, buschigen Strukturen.

Historische Nutzung von Kanna

Traditionelle Anwendung durch die Khoisan-Völker

Die ersten bekannten Nutzungen von Kanna (Sceletium tortuosum) gehen auf die Khoisan-Völker Südafrikas zurück. Diese indigenen Gemeinschaften schätzten die Pflanze wegen ihrer stimmungsaufhellenden und entspannenden Wirkung und setzten sie seit Jahrhunderten in Alltag und Ritualen ein.

Konsumformen in der Geschichte

Kanna wurde traditionell auf verschiedene Arten konsumiert:

Als Kautabak – die Blätter und Stängel wurden gekaut, um die psychoaktive Wirkung freizusetzen.

Als Tee – getrocknete Pflanzenteile wurden aufgegossen, um ein beruhigendes Getränk zu gewinnen.

Als Fermentationsprodukt – durch Fermentieren entwickelte die Pflanze ein stärkeres Wirkprofil, das besonders geschätzt wurde.

Rolle in Ritualen und als Heilpflanze

Neben dem Alltagsgebrauch hatte Kanna auch eine wichtige spirituelle und medizinische Rolle. Die Pflanze wurde in religiösen Ritualen eingesetzt, um soziale Offenheit und Gemeinschaftsgefühl zu fördern. Gleichzeitig galt sie als Heilpflanze gegen Angst, Stress und Schmerzen, was ihre Bedeutung in der traditionellen südafrikanischen Medizin unterstreicht.

Chemische Inhaltsstoffe von Kanna (Sceletium tortuosum)

Hauptwirkstoffe

Die wirksamen Bestandteile von Kanna stammen hauptsächlich aus der Gruppe der Alkaloide. Besonders hervorzuheben sind:

| Wirkstoff | Eigenschaft | Bedeutung |

|---|---|---|

| Mesembrin | Stärkster aktiver Bestandteil | Hemmt die Serotonin-Wiederaufnahme, wirkt stimmungsaufhellend |

| Mesembrenon | Ergänzendes Alkaloid | Trägt zur angstlösenden Wirkung bei |

| Mesembrenol | Mild psychoaktiv | Verstärkt die entspannende Wirkung |

Wirkmechanismus

Die Kanna-Alkaloide wirken primär durch die Hemmung der Serotonin-Wiederaufnahme im Gehirn – ein Mechanismus, der auch von modernen Antidepressiva (SSRIs) bekannt ist. Dadurch erhöht sich die Verfügbarkeit von Serotonin, was zu einer Verbesserung der Stimmung und zu einer Reduktion von Angst führen kann.

Bedeutung für Pharmakologie

Durch diesen besonderen Wirkmechanismus wird Kanna in der Forschung als natürliches Antidepressivum diskutiert. Gleichzeitig weisen die Alkaloide auf ein großes pharmakologisches Potenzial hin, das sowohl für die Naturmedizin als auch für die Entwicklung neuer Medikamente interessant sein könnte.

Wirkungen von Kanna im Körper

Stimmungsaufhellende und angstlösende Effekte

Die Einnahme von Kanna (Sceletium tortuosum) wird traditionell mit einer Verbesserung der Stimmung, einer Reduktion von Angstgefühlen sowie einer allgemein entspannenden Wirkung beschrieben. Viele Anwender berichten über eine gesteigerte Gelassenheit, innere Ruhe und mehr emotionale Stabilität.

Förderung von Konzentration und sozialer Offenheit

Neben der beruhigenden Wirkung kann Kanna auch die kognitive Leistungsfähigkeit unterstützen. Studien und Erfahrungsberichte deuten darauf hin, dass die Pflanze die Konzentration fördern und gleichzeitig die soziale Offenheit steigern kann – ein Effekt, der besonders in gemeinschaftlichen Ritualen genutzt wurde.

Vergleich zu synthetischen Antidepressiva

Die Wirkung von Kanna ähnelt in Teilen der von synthetischen Antidepressiva (SSRIs), unterscheidet sich jedoch in Intensität und Anwendungsweise:

| Aspekt | Kanna (Sceletium tortuosum) | Synthetische Antidepressiva (SSRI) |

|---|---|---|

| Wirkmechanismus | Serotonin-Wiederaufnahmehemmung | Serotonin-Wiederaufnahmehemmung |

| Wirkungseintritt | Relativ schnell (innerhalb von 30–60 Min.) | Oft erst nach 2–4 Wochen spürbar |

| Effekte | Stimmungsaufhellend, angstlösend, entspannend | Stimmungsstabilisierend, antidepressiv |

| Nebenwirkungen | Leicht (z. B. Schwindel, Übelkeit) | Häufiger und teils schwerwiegender |

| Status | Pflanzliches Naturprodukt, nicht zugelassen | Zugelassene Medikamente, verschreibungspflichtig |

Bedeutung für die Naturmedizin

Durch diese Kombination aus sanfter Wirkung und natürlicher Herkunft wird Kanna oft als pflanzliche Alternative zu synthetischen Antidepressiva betrachtet. Allerdings fehlen bislang groß angelegte klinische Studien, um Wirksamkeit und Sicherheit eindeutig zu bestätigen.

Medizinische & therapeutische Anwendungen von Kanna

Einsatz bei Angst, Stress und Depression

Kanna ( Sceletium tortuosum) wird traditionell und zunehmend auch in der modernen Naturheilkunde zur Linderung von Angstzuständen, Stress und leichten Depressionen eingesetzt. Durch seine Wirkung auf das Serotonin-System kann die Pflanze das emotionale Gleichgewicht fördern und zu mehr innerer Ruhe beitragen.

Potenzial in der Suchttherapie

Aktuelle Forschungen und Erfahrungsberichte deuten darauf hin, dass Kanna auch in der Suchttherapie eine Rolle spielen könnte. Besonders bei Alkohol- und Nikotinabhängigkeit zeigen die Alkaloide Potenzial, das Verlangen nach Suchtmitteln zu reduzieren und gleichzeitig die Stimmung zu stabilisieren.

Bedeutung in der modernen Naturheilkunde

In der heutigen Naturmedizin wird Kanna vor allem als pflanzliches Stimmungsaufhellungsmittel betrachtet. Es wird in Pulver-, Kapsel- oder Teeform angeboten und findet Anwendung bei Menschen, die nach natürlichen Alternativen zu synthetischen Antidepressiva suchen. Dabei steht Kanna noch am Anfang wissenschaftlicher Erforschung, gilt jedoch als vielversprechende Option im Bereich der Phytotherapie.

Überblick: Therapeutische Einsatzgebiete von Kanna

Angstzustände und Stress – Beruhigung und emotionale Stabilisierung

Leichte Depressionen – stimmungsaufhellende Wirkung

Suchttherapie – mögliche Unterstützung bei Alkohol- und Nikotinentwöhnung

Naturmedizin – Anwendung als pflanzliches Ergänzungsmittel

Konsumformen von Kanna

Typische Darreichungsformen

Kanna ( Sceletium tortuosum) kann auf verschiedene Weisen konsumiert werden. Zu den bekanntesten Konsumformen gehören:

Pulver – gemahlene Pflanze, direkt eingenommen oder mit Flüssigkeit gemischt

Kapseln – standardisierte Dosierung, praktische Einnahmeform

Tee – getrocknete Pflanzenteile als Aufguss, mildere Wirkung

Kautabak – traditionell genutzt von den Khoisan-Völkern, langsame Aufnahme

Konsumarten: sublingual, oral und inhalativ

Die Wirkung von Kanna hängt stark von der Art der Einnahme ab:

Sublingual (unter der Zunge) → schneller Wirkungseintritt, da die Alkaloide direkt über die Mundschleimhaut aufgenommen werden

Oral (schlucken, Tee, Kapseln) → langsamere Wirkung, da die Wirkstoffe über den Verdauungstrakt aufgenommen werden

Rauchen oder Vaporisieren → sehr schneller Wirkungseintritt, aber kürzere Wirkungsdauer

Unterschiede in Wirkungseintritt und Dauer

| Konsumform | Wirkungseintritt | Wirkungsdauer |

|---|---|---|

| Sublingual (Pulver, Extrakt) | 5–15 Minuten | 1–2 Stunden |

| Oral (Tee, Kapseln) | 30–60 Minuten | 3–5 Stunden |

| Rauchen/Vaporisieren | 1–5 Minuten | 30–90 Minuten |

| Kautabak | 15–30 Minuten | 2–4 Stunden |

Bedeutung für die Anwendung

Die Wahl der Konsumform von Kanna hängt vom gewünschten Effekt ab: Wer eine schnelle Wirkung sucht, greift eher zu sublingualer oder inhalativer Einnahme, während Tee oder Kapseln eine sanftere, länger anhaltende Wirkung bieten.

Risiken & Nebenwirkungen von Kanna (Sceletium tortuosum)

Akute Nebenwirkungen

Obwohl Kanna als pflanzlicher Stimmungsaufheller gilt, können bei der Einnahme akute Nebenwirkungen auftreten. Dazu gehören:

Kopfschmerzen

Übelkeit und Magenbeschwerden

Schwindel und Benommenheit

In seltenen Fällen: leichte Schlafstörungen

Diese Effekte treten meist bei Überdosierung oder bei besonders empfindlichen Personen auf.

Wechselwirkungen mit Medikamenten

Ein zentrales Risiko liegt in möglichen Wechselwirkungen. Da Kanna wie ein Serotonin-Wiederaufnahmehemmer wirkt, darf es nicht zusammen mit bestimmten Antidepressiva eingenommen werden, insbesondere:

SSRI (Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer)

MAO-Hemmer (Monoaminooxidase-Hemmer)

Die gleichzeitige Einnahme kann das Risiko eines Serotonin-Syndroms erhöhen – ein potenziell lebensgefährlicher Zustand, der durch eine Überstimulation des Serotoninsystems verursacht wird.

Fehlende Langzeitstudien

Bislang existieren nur wenige wissenschaftliche Studien zur Langzeitsicherheit von Kanna. Unklar ist insbesondere, ob eine dauerhafte Einnahme Auswirkungen auf das zentrale Nervensystem, die Abhängigkeit oder die kognitive Leistungsfähigkeit haben könnte. Daher raten Experten zu einem vorsichtigen und verantwortungsvollen Umgang.

Fazit zu Risiken

Kanna kann in moderaten Mengen gut verträglich sein, birgt jedoch Risiken bei falscher Anwendung oder in Kombination mit Medikamenten. Besonders wichtig ist die Vermeidung von Mischkonsum mit Antidepressiva.

Rechtlicher Rahmen von Kanna (Sceletium tortuosum)

Deutschland und EU

In Deutschland und den meisten EU-Ländern ist Kanna nicht im Betäubungsmittelgesetz (BtMG) aufgeführt. Das bedeutet: Besitz und Verkauf sind nicht grundsätzlich strafbar. Allerdings ist Kanna nicht als Arzneimittel zugelassen, weshalb es offiziell nicht als Heilmittel oder Nahrungsergänzung verkauft werden darf. Häufig wird es deshalb in Online-Shops als Räucherwerk, Forschungs-Chemikalie oder ethnobotanisches Produkt angeboten.

Internationale Unterschiede

Die rechtliche Lage von Kanna variiert weltweit:

| Land/Region | Rechtliche Einstufung |

|---|---|

| Deutschland/EU | Nicht im BtMG, aber nicht als Arznei zugelassen – Verkauf meist als Räucherwerk oder Deko |

| USA | Nicht bundesweit reguliert, jedoch teils Beschränkungen einzelner Bundesstaaten |

| Südafrika | Ursprungsland, traditionell genutzt, in Maßen legal, jedoch kontrollierter Export |

| Australien | Teilweise eingeschränkt, Import und Verkauf können genehmigungspflichtig sein |

| UK | Nicht als Arznei zugelassen, Verkauf oft als ethnobotanisches Produkt |

Bedeutung für Konsumierende

Für Käufer bedeutet das: Kanna ist in Deutschland und weiten Teilen Europas nicht verboten, aber rechtlich unsicher, sobald es als Medizin oder Nahrungsergänzung deklariert wird. Händler umgehen diese Regelungen meist, indem sie Kanna-Produkte als „nicht für den menschlichen Verzehr bestimmt“ kennzeichnen.

Markt & Trends rund um Kanna (Sceletium tortuosum)

Wachsende Nachfrage in Naturmedizin und Esoterik

Die Nachfrage nach Kanna-Produkten steigt sowohl in der Naturmedizin als auch in der Esoterik-Szene stetig an. Immer mehr Konsumierende suchen nach natürlichen Alternativen zu synthetischen Antidepressiva – und Kanna wird dabei oft als pflanzlicher Stimmungsaufheller beworben. Besonders beliebt sind Pulver, Kapseln und Tee, die als Teil ganzheitlicher Wellness-Konzepte vermarktet werden.

Vermarktung als „natürlicher Stimmungsaufheller“

Händler und Online-Shops positionieren Kanna gezielt als „natürliches Antidepressivum“ oder „natürlichen Stimmungsaufheller“, auch wenn es offiziell nicht als Arznei zugelassen ist. Diese Marketingstrategie spricht besonders gesundheitsbewusste und naturorientierte Zielgruppen an, die auf Pflanzenmedizin setzen.

Rolle von Online-Shops und Social Media

Die Verbreitung von Kanna erfolgt überwiegend über Online-Shops, die Produkte häufig als Räucherwerk, Research Chemical oder ethnobotanisches Präparat anbieten. Parallel dazu spielen Social-Media-Plattformen wie Instagram, TikTok und YouTube eine wichtige Rolle bei der Popularisierung:

Influencer stellen Kanna als Lifestyle-Produkt vor.

Erfahrungsberichte und Tutorials steigern die Reichweite.

Communitys in Foren und Social Media fördern den Austausch über Wirkung und Konsumformen.

Trendanalyse

Durch die Verbindung aus Online-Handel, Social Media und wachsendem Interesse an Naturmedizin entwickelt sich Kanna zunehmend von einem ethnobotanischen Nischenprodukt zu einem international vermarkteten Trendpräparat.

Diskussion: Chancen und Risiken von Kanna

Chancen von Kanna

Kanna ( Sceletium tortuosum) bietet als natürliches Antidepressivum interessante Perspektiven:

Stimmungsaufhellende Wirkung ohne synthetische Medikamente

Kulturelles Erbe: Jahrhundertealte Anwendung durch die Khoisan-Völker

Naturmedizinisches Potenzial: mögliche Integration in die Phytotherapie

Ganzheitliche Ansätze: Anwendung in Wellness, Achtsamkeit und Stressbewältigung

Risiken und Unsicherheiten

Gleichzeitig bestehen deutliche Risiken und Grenzen:

Fehlende klinische Studien zur Wirksamkeit und Sicherheit

Unklare Langzeitfolgen bei regelmäßigem Konsum

Wechselwirkungen mit Antidepressiva (z. B. SSRI, MAO-Hemmer)

Gefahr von Fehlinformationen durch Marketing und Social Media

Abwägung zwischen Tradition, Wellness-Trend und Wissenschaft

Die Diskussion um Kanna bewegt sich im Spannungsfeld zwischen traditioneller Heilpflanze, moderner Wellness-Trend und wissenschaftlicher Evidenz. Während die Chancen auf ein wirksames, natürliches Mittel zur Stimmungsaufhellung bestehen, verhindert das Fehlen solider klinischer Daten eine klare medizinische Einordnung. Für Konsumierende bedeutet das: Kanna sollte mit Vorsicht und fundiertem Wissen eingesetzt werden, um Risiken zu minimieren.

Übersicht: Chancen vs. Risiken von Kanna

| Chancen | Risiken |

|---|---|

| Natürliches Antidepressivum | Keine ausreichenden klinischen Studien |

| Kulturelles Erbe der Khoisan | Mögliche Nebenwirkungen & Wechselwirkungen |

| Potenzial für Naturmedizin & Therapie | Unsichere Langzeitwirkungen |

| Wachsende Nachfrage in Wellness-Trends | Gefahr durch Fehlinformationen im Marketing |

Fazit zu Kanna (Sceletium tortuosum)

Zusammenfassung

Kanna ( Sceletium tortuosum) ist eine vielversprechende Heilpflanze mit stimmungsaufhellendem, angstlösendem und entspannendem Potenzial. Seit Jahrhunderten traditionell in Südafrika genutzt, rückt sie heute zunehmend als natürlicher Stimmungsaufheller in den Fokus von Naturmedizin, Forschung und Wellness-Trends.

Empfehlung

Trotz der positiven Wirkungen sollte Kanna vorsichtig und verantwortungsvoll konsumiert werden. Besonders wichtig: keine Kombination mit Antidepressiva wie SSRI oder MAO-Hemmern, da dies gefährliche Wechselwirkungen hervorrufen kann. Für Einsteiger empfiehlt sich eine niedrige Dosierung und die Beobachtung individueller Reaktionen.

Ausblick

Die Zukunft von Kanna hängt maßgeblich von weiterer wissenschaftlicher Forschung ab. Klinische Studien könnten klären, inwieweit Kanna in die moderne Naturmedizin integriert werden kann. Bis dahin bleibt die Pflanze ein spannendes Beispiel für die Schnittstelle zwischen traditioneller Ethnobotanik, aktueller Wellness-Kultur und potenzieller therapeutischer Nutzung.

FAQ: Häufige Fragen zu Kanna (Sceletium tortuosum)

1. Was ist Kanna?

Kanna (Sceletium tortuosum) ist eine südafrikanische Heilpflanze, die traditionell als natürlicher Stimmungsaufheller genutzt wird.

2. Welche Wirkung hat Kanna?

Kanna wirkt stimmungsaufhellend, angstlösend und entspannend. Es kann zudem die Konzentration und soziale Offenheit fördern.

3. Wie wirkt Kanna im Gehirn?

Die Alkaloide in Kanna hemmen die Serotonin-Wiederaufnahme – ähnlich wie moderne Antidepressiva (SSRI). Dadurch steigt die Serotonin-Verfügbarkeit.

4. In welchen Formen kann man Kanna konsumieren?

Kanna gibt es als Pulver, Kapseln, Tee, Kautabak oder zum Rauchen/Vaporisieren. Die Wirkung hängt von der Einnahmeform ab.

5. Wie schnell wirkt Kanna?

Sublingual: 5–15 Minuten

Oral (Tee, Kapseln): 30–60 Minuten

Rauchen/Vaporisieren: 1–5 Minuten

6. Ist Kanna in Deutschland legal?

Ja, Kanna ist nicht im BtMG aufgeführt. Allerdings ist es nicht als Arzneimittel zugelassen und wird meist als Räucherwerk oder „Research Chemical“ verkauft.

7. Welche Nebenwirkungen hat Kanna?

Mögliche Nebenwirkungen sind Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel. Bei Mischkonsum mit Antidepressiva droht ein Serotonin-Syndrom.

8. Darf man Kanna mit Antidepressiva kombinieren?

Nein. Die Kombination mit SSRI oder MAO-Hemmern kann gefährlich sein und sollte unbedingt vermieden werden.

9. Wird Kanna in der Medizin eingesetzt?

Offiziell noch nicht. Es gibt erste Studien zu Einsatzmöglichkeiten bei Angst, Stress, Depression und Suchttherapie, doch klinische Belege fehlen.

10. Wo kann man Kanna kaufen?

Kanna ist in Online-Shops und spezialisierten Ethnobotanik-Stores erhältlich, meist als Pulver, Kapsel oder Räucherwerk.